此前關于白車身安全設計關注度最高的就是材料使用問題了,高強度鋼甚至超高強度鋼的使用似乎成了評價白車身安全設計的唯一準繩,作為消費者這么理解也無可厚非,畢竟我們希望找到一些簡單明了的標準來快速評價一款車的安全設計水平。

但是汽車設計哪能這么簡單,這就像蓋房子一樣,材料使用的好那是基本,但設計水平次一樣容易倒塌。不過大家也別覺得汽車車身安全設計很神秘,其實它也有一些通用方法,而且我們也比較辨別。

本文會先按車身前中后三個區域分別介紹,再給大家介紹關于結構設計的一些通用規則。

一、車身前部安全設計

發動機前部結構俯視圖如下,我們通常稱這部分為碰撞吸能區或者潰縮吸能區,以下會重點介紹前防撞梁、吸能盒、前縱梁和發動機蓋的設計原則。

▎前防撞梁和吸能盒設計

前防撞梁和吸能盒屬于低速安全碰撞設計,它的作用是希望能夠盡可能多的吸收能量,在結構設計上,封閉槽結構會比開放式結構好,一來結構受力會更均勻不容易發生應力集中產生完全變形,再來封閉槽結構能夠承受更多的力,強度也會更大。

▲第二張圖這種開放式的薄壁結構就不太好了,一般受力不能很大。另外,有的人喜歡通過防撞梁的厚度來評價它的安全水平,其實這種方法不太恰當,比如第一張圖這種在多框架結構對安全提升反更有利。

吸能盒的作用和它的名字一樣,最大的作用是在受力強度不太大時充分吸收碰撞能量,所以在簡單的薄壁框架結構上還有很大的發揮空間,比如采用潰縮引導設計。

另外,它作為前防撞梁和前縱梁的連接件,吸能盒變形后需要更換,因此有拆卸功能會比直接焊死會更好。

▎前部薄壁梁設計

車身前縱梁通常是薄壁梁焊接結構,在軸向受到沖擊后,有兩種基本的變形模式:軸向壓潰和彎曲。

軸向壓潰是效率最高的變形模式,不過這種形式在受力后通常很不穩定,很容易在潰縮中途就會因應力集中直接發生彎曲。所以在前縱梁處設計一些小槽口,如角臺、凹臺、凸臺能夠較好地避免這些問題。

▎發動機蓋

按理說發動機蓋不是主要的吸能件,這里沒必要多討論,不過發動機蓋在受到沖擊后有鉸鏈斷裂脫落的風險,碰撞嚴重時發動機蓋有可能直接被撞入發動機艙,危及車內人員,所以就需要我們在發動機蓋內板上設計一些潰縮引導設計。

有的人以為上述這種設計是用來起到輕量化的目的,確實是這樣沒錯,不過更重要的它還能起到潰縮引導,使得撞擊力盡可能集中在這塊區域,這樣發動機蓋在碰撞后就不會傷及車內人員了。比如下圖這種就是較理想的潰縮狀態。

另外,考慮到行人碰撞安全,發動機蓋上盡量不要出現過多的棱線,特別是在中后部區域,因為行人在碰撞后頭部首先接觸這塊區域。

▲雖然道奇的引擎蓋很帥,不過這種設計對行人其實不太友好。

二、車身中部安全設計

車身中部結構安全水平如何直接關系到乘客的安全,特別是沒有緩沖的側面區。

▎駕駛艙骨架受力引導

在汽車受到較大碰撞力時,碰撞力會傳遞到發動機艙,通常我們希望力能夠順暢地通過,不要有明顯的應力集中區域,而把力引導到縱梁上和各“大梁”匯集的區域是比較好的選擇,因為這塊區域通常最厚大,強度最高。

比如馬自達SKYACTIV-Body和老結構相比,在結構改進上就很明顯,可以看到新結構在力傳遞上會更通暢,在車身中部沒有明顯的應力集中,新結構應力最集中的是中縱梁和后縱梁的連接處,而這塊區域也是最厚大的區域。

▎中通道設計

關于中通道設計大家平時可能不太關注,雖然它像縱梁那樣需要承受很大的沖擊力,但對于承載式車身而言,由于其位置居中避免不了受到沖擊力。

所以中通道的強度也必須得到保證,比寶馬7系采用的碳纖維混合車身就在中通道處采用了碳纖維加強處理。

▎側面碰撞

面對側面碰撞沖擊,B柱首當其沖,所以B柱本身以及上下接頭的強度和剛度很重要。另外這個力會傳遞到門欄上,所以對門欄強度也有要求。除了建議以上區域使用高強度鋼外,多層結構也是較佳的解決辦法。

▲比如上圖,我們可以看到B柱采用了兩種不同的材質,一方面強度提升了,另一方面中空結構給門鎖、安全帶預警器等裝置都能安裝在這個中空部件上。

側面碰撞中的結構很重要,一般在下圖黃色方框區域最容易出現應力集中,所以通常這塊區域需要進行加強處理。

三、車尾設計

▎后防撞梁

關于后防撞梁到底對汽車安全性的貢獻有多大,大家說法不一,不過隨著現代汽車對空間要求越來越大,車身后部區域被進一步壓縮,所以裝配后防撞梁是很好的緩解辦法。

不過不少后防撞梁長度較短,吸能盒潰縮區域不夠,這點就不太好了。

▎后縱梁

車尾受到碰撞后,撞擊力向車前傳遞的路徑通常有兩條,第一條是由后保險杠經后縱梁傳遞給門欄梁;第二條由后車輪后部結構,經后車輪傳遞給門欄梁。

▲現在汽車由于趨向越來越短的尾箱設計,這時候對尾箱的結構強度要求更高。

第一條路徑的原理和前部區域類似,就不再累述了;我們講講第二條路徑,輪胎參與碰撞后,它會與軸向剛度較大的門欄梁接觸,導致對撞擊的抵抗明顯增加,因此碰撞吸能區布置在后車輪后部區域會更好,而將后輪作為變形限制器加以利用。

四、通用設計

以上是按照區域來進行討論的,另外通常汽車上還有一些通用設計。

▎框架結構有利提高扭轉剛度

車身扭轉剛度是衡量汽車安全和舒適性的重要指標之一,其數值越大越好。而想要獲得較大的扭轉剛度,最好的設計方法就是增加框架結構。這并不難理解,其實很多建筑中采用了這種設計,比如過山車。

關于框架結構設計各家都有所使用,不過要說最典型的還是奧迪ASF框架結構。以奧迪A8L為例,ASF白車身重量只有241kg(98%鋁合金比),但其結構剛性與抗扭強度較上代提升了25%。

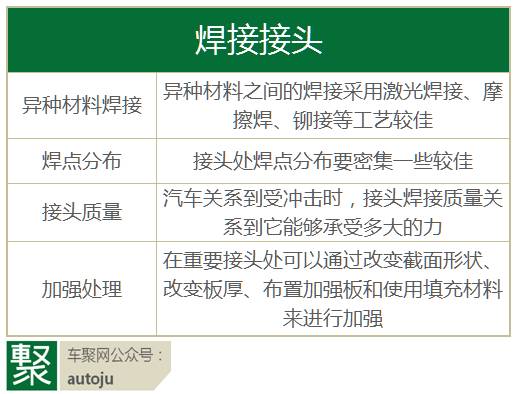

▎接頭設計

白車身是有各種形狀、材質的鋼材或者鋁材通過焊接在一起的,所以焊接接頭的重要性也就不言而喻了。不過關于這部分,我們一般很難用肉眼觀察,所以這里僅從大方向上給大家做一些介紹。

小結:

車身安全設計是門大學問,本篇旨在用比較簡單語言來給大家講解有關安全設計的慣用手法,考慮到車身設計中還有重要的CAE力學分析環節,以此來調整各部分材料及力學結構設計。

雖然我們不能絕對對號入座,不過作為慣用手法,我們還是能使用這些準則作為參考。所以以后再有人給你白車身的結構圖,別只顧盯著都用了哪些材料,不妨也留意一下車身結構設計水平如何吧。